今回は価格設定の話。

価格設定って難しいですよね。困っています。

というお話をいただいたのでお答えしようと思います。

この1年で物価が上がっています。

特に食品においてはダイレクトに家計にも影響してきていますね。

もちろんパン屋としてもそれなりの影響を受けています。

この記事では「パンの値段の付け方」と「値上げのタイミング」について主婦目線を考えつつ、まとめてみました。

原価率などについては以前別の記事でもお話ししています。

こちらも合わせてご参考ください。

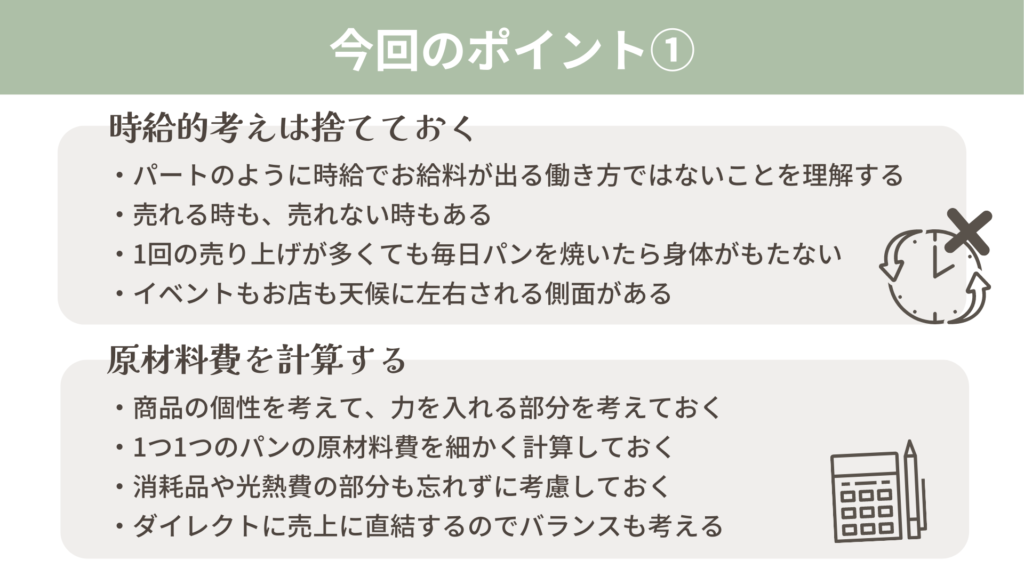

時給的考えは捨てておく

一番初めに注意しておきたいことは『時給的な考えはしない』ということ。

特にわたしのような働き方をする場合、前職がパート勤務という方も多くいらっしゃることかと思います。

パート勤務といえばお給料は時給換算です。

時給を1000円として3時間働けば3000円。

6時間働くと休憩が30分入るので働くのは5時間半になって5500円。

それを月に数日でいくら…というようにお給料が計算されます。

接客業だとして、お客さんが多くてどれだけ忙しくてもお客さんが全然来なくてどれだけ暇でもお給料は発生します。

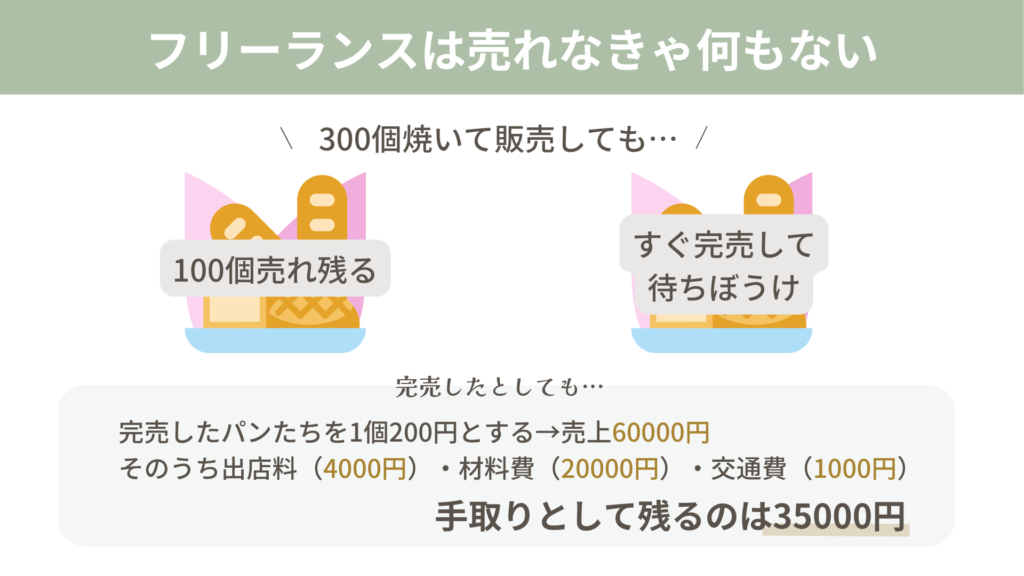

しかしフリーランスはそういうわけにはいきません。

確かに夜中から300個焼いて1日で売り上げて35000円の手取りなら割に合わないわけではありませんが、それが毎日あるわけではありません。

それに毎日パン屋としてイベント出店していたら体力が持ちませんw

- 必ず完売するわけではない

- 毎日お店を開くわけではない

- 材料がかかるものである

- 天候に左右されることも多い

パン屋さんでも、アクセサリー作家さんでもそうですがイベント出店や物販を手に活動する場合は時給的な考えは頭の中から捨てておくことがポイントです。

特にパンはナマモノです。

食品には賞味期限がありますし、意図せぬ値上げも起こり得ます。

直前のイベント中止は涙ものですしね。

その部分をまず理解した上で作家として活動をしていきましょう。

原材料費を計算する

さて。お次は原材料費について計算をしていきましょう。

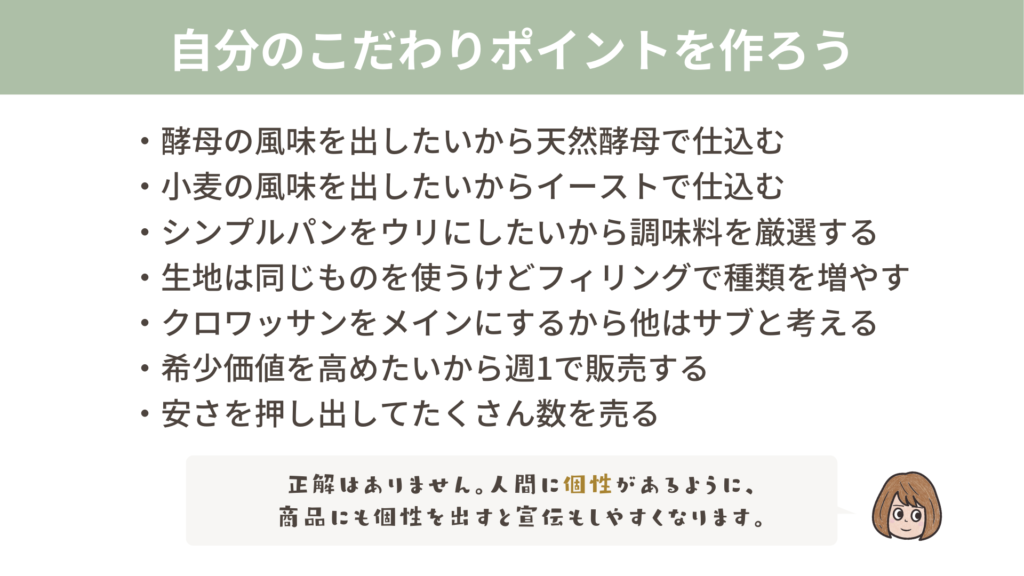

そのためには自分の商品にどんな特徴をつけるかも考える必要があります。

「こだわりポイントはどこか」ってことですね。

どれがいいとか、どれが悪いとかはありません。

人間に個性があるように、商品にも個性を出してあげましょう。

その後に原価計算をすることになります。

ざっくりした例になりますが挙げていきます。

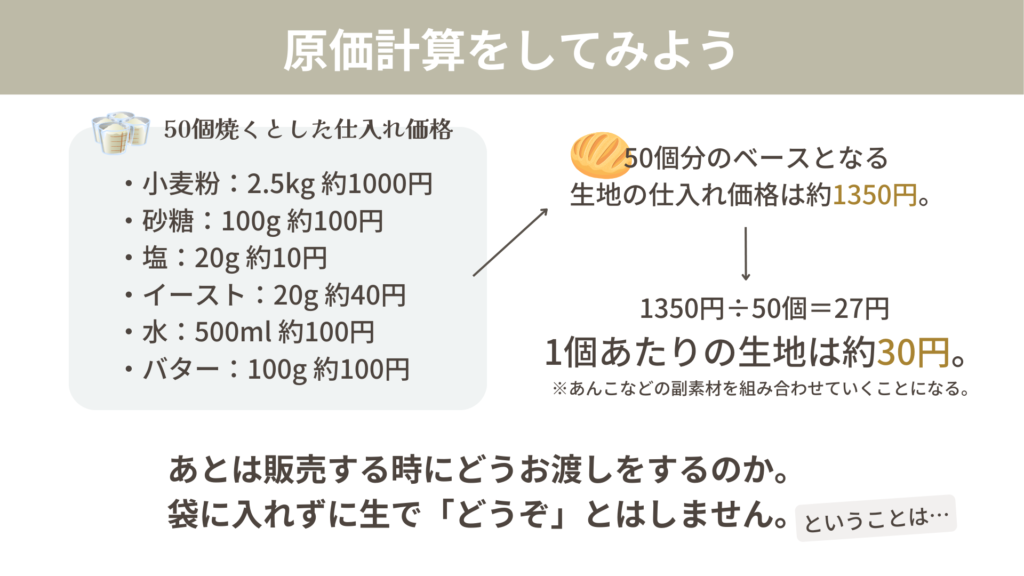

シンプルなパンをイーストで仕込むとします。

まずは仕入れ価格。計算しやすいようにあくまで例の数字です。

約50個焼くと仮定します。

50個分のベースとなる生地の仕入れ価格は約1350円。

1350÷50=27円 つまり1個あたりの生地は約30円となります。

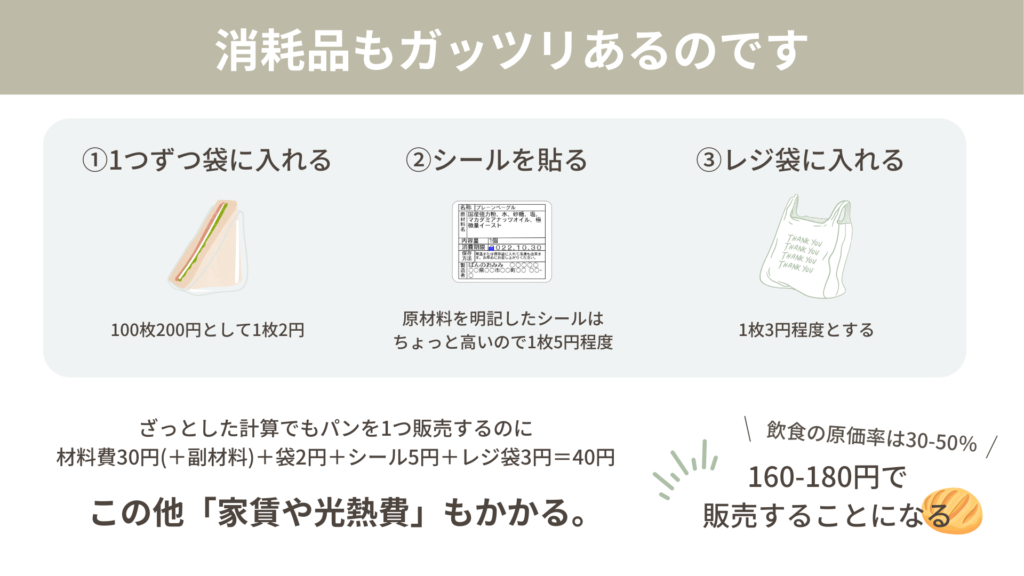

この時に忘れがちなのは、販売するときにどうお渡しをするか。

パンをそのまま袋にも入れずに生で「どうぞ」とはしませんよね。

大抵は1つずつ袋に入れて、シールを貼ります。

この部分も計算してみましょう。

ここでざっと計算してみると、シンプルぱんを1個販売するのにパンの材料費30円+袋2円+シール5円+レジ袋3円=40円になりますね。

さらに忘れてはいけないのが「家賃や光熱費」ですが、これはお店により大きく変わると思うのでざっとパン1個あたり10-20円にしておきましょう。

飲食の原価率は30-50%と言われますからおおよそ160-180円くらいで販売することになります。

これが原材料費計算の内訳です。

まとめておくと『原材料計算』は

- かかった材料費

- 袋などの消耗品

- 光熱費や家賃

まで考慮して価格を出していく、ということになります。

今はシンプルパンで考えましたが、フィリングを入れたらその分材料費はかかります。

クロワッサンなんてのはバターの使用量がものすごいので価格が高いのも頷けますよね。

わたしの場合はシンプルもちもちパンをウリにしているので、「基本の生地」にかなり比重が置かれています。

ということはつまり、インフレがダイレクトに効いてくるんですw

フィリングで調整とかはほぼ出来ないに等しいので、いかにフードロスを抑えるかが肝になってきます。

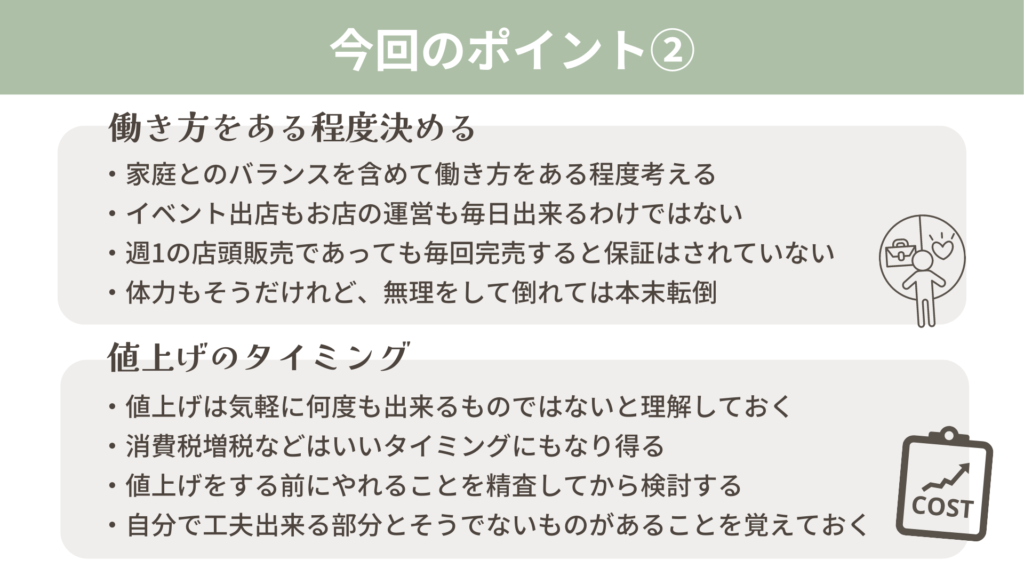

働き方をある程度決める

先ほどフードロスについてお話ししました。

やはりフードロスはないならない方がいいですよね。

環境にも優しいし、自分のお財布としても安心します。

そのためには「どう働くか」も1つの参考になります。

- イベント出店をメインにする

- お店で週1のパン販売をする

- 受注生産メインで販売する

- 通販をメインで販売する

これもまたパンの個性と一緒で正解はありません。

その人の選択が1つの正解。

週5でパン屋さんを開くって本当に大変です。

場所によっては人が来てくれなかったりも。

人が来なければ売れません。廃棄です。

かといって週1というのは売り切らないとダイレクトに売上に直結します。

家の敷地内だから、といっても光熱費も家の固定資産税もかかってます。

イベント出店も週1ペースなら考えは同じです。

- 必ず売れるとは限らない

- 浮き沈みは必ずある

- 食品には賞味期限がある

だから貴重価値を高めて週1だけの販売ならその分のリスクも販売価格に入れないと自分を苦しめることになります。

(とはいえリスクを価格に入れてたらえらい価格になりますが…。)

わたしの場合はイベント出店をしつつ、通販で販売をしていました。

出店はマルシェ方式ならその場で販売。

予約制+当日販売という方式ならある程度予測がつきました。

最近は通販と月に2回の定期販売のみの活動なので基本は受注生産となっています。

フードロスが限りなく減ったなと体感しています。

値上げのタイミング

時給的な考えを捨て、原価計算をして価格をつけ、働き方をある程度決めたらいよいよスタート!

初めはビギナーズラックというか、やはり気合が入っている分スタートダッシュがきれます。

フリーランスの分かれ目は大体3年と言われます。

3年経つ頃に一緒に始めた仲間がパートを始めることもありました。

寂しさもありますが、現実は甘くないんだなと思い知らされます。

マンネリというか変化がないと働き方にハリもなくなってきます。

社会人も3年がポイントなんて言われますしね。

ずーっと同じリズムで売れるわけでもありません。

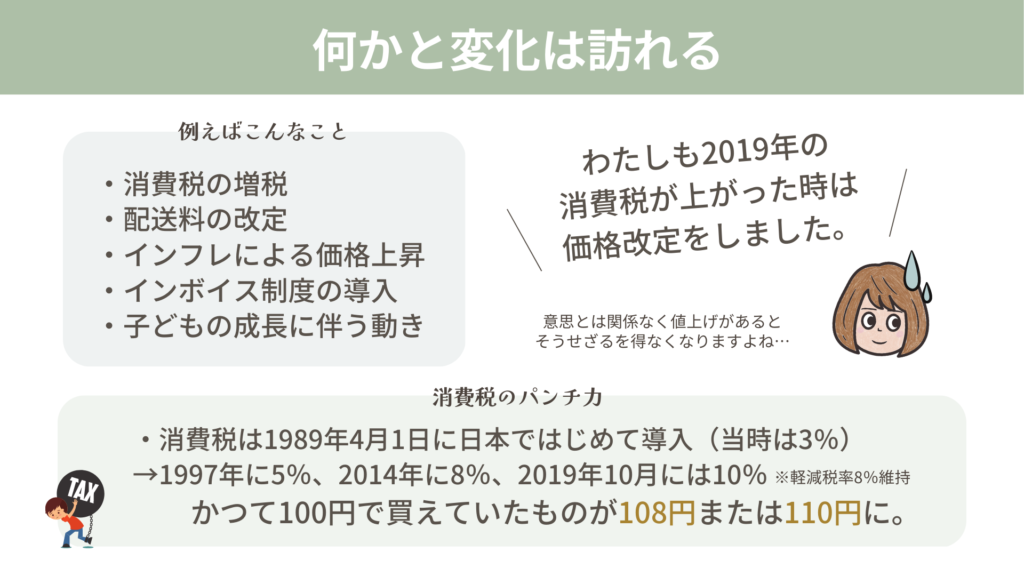

何かと変化が訪れます。

パン販売に関しては8年ほど続けていますが、『消費税』の増税のタイミングでは価格を改定しました。

自分の意思とは関係なく、他で値上げがあるのでそうせざるを得ないんです。

消費税は1989年4月1日に日本ではじめて導入されました。

この時の消費税率は3%です。

その後1997年に5%、2014年に8%、2019年10月には10%(軽減税率8%維持)となりました。

100円で買えていたものが108円または110円に。

小さい負担も積もれば大きくなってきます。

すでに2014年にパン販売は始めていましたが2019年の増税時にはやはり少しだけ価格を改定しました。

通販をちょろっと始めていた時期で配送料にも影響が出た記憶があります。

確かヤマトの送料改定があったころでした。

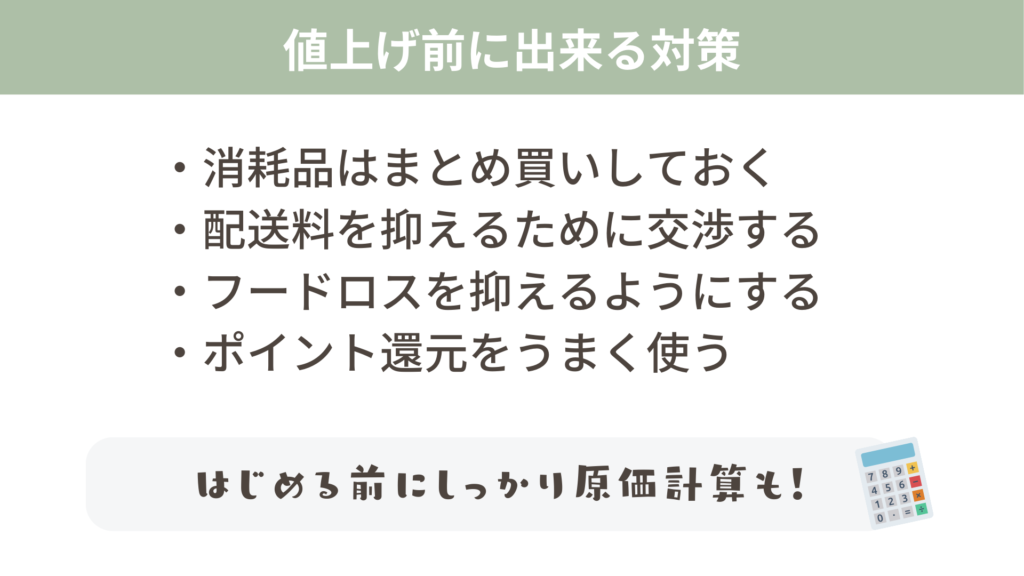

価格改定は気軽に何度も行えるものではありません。

「やれることをやってそれでもキツイ」時にするもの。

ただ、その前にまず「原価計算」を細かくしておくこともお忘れなく。

スタートダッシュを切りたいのに、ダッシュ出来ないと悲しいですもんね。

通販を3年やってだいぶ売上も安定してきましたが、ショップの手数料は避けては通れないものになっています。

わたしの場合はこの手数料をどう抑えるかを現在工夫しているところ。

かといって集客出来ないのもチグハグなのでいいバランスを模索中です。

今回のまとめ

今回は「価格の決め方・値上げのタイミング」について主婦目線から考えがちな部分も含めて解説しました。

最後に内容をまとめておきましょう。

パン屋さんというと食品だけのことを考えていればいいのかと思いきや割と他に付随してくることがたくさんあります。

そもそも工房を作らないといけなかったり、宣伝も必要ですよね。

工房も数年に1度は許可の更新があるので出費があります。

会計管理ももちろんしないといけないし、確定申告だってあります。

食品は価格が上下することが多いし、生活に直結してくるからこそ嗜好品や贅沢品とされることもあります。

どの仕事にも光と影はあるもので、楽しいだけでは続かないことも事実。

受け入れつつも、他に出来ることはないかを日々模索しながら毎日コツコツと焼いていこうと思います。