お店をもたないちいさなパン屋をはじめて10年と少し。

この期間で明らかに変わったことがあります。

それが「デジタル系の普及」。

まさに2010年代はスマホが普及した時期。わたし自身は2010年にiPhoneを購入しました。

最初の機種はたしかiPhone4だったかな。正直使えるような、使えないような感じでした。

「ボタンが…ないだとっ!?」と思った記憶がありますw

そんな時代から10年と少し。今ではなくては成り立たない存在に。

当時と比べると便利なアプリもかなり増えました。

そこで今回はわたしが「これ、パン屋運営で使えるぞ」と思ったアプリをご紹介します。

使うためにあまりに無理するのはよくないですが、むしろ便利になるものは使ったほうが得策です。

「分からない!」で止まるのではなく、ちょっとだけ使ってみる。ぜひこの記事をきっかけにひとつ取り入れてみてください。

記事は2本立て。今回は「パン屋運営編」となります。

主にイベント出店やネットショップで使っているアプリの中で、使いやすいものを10個選んでみました。

先にサクッと紹介しちゃいましょう。

無料で使えるものばかりですので、気になるアプリがあれば使ってみてくださいね。

次回は「画像・ツール編」をお届けします。

即売レジ

「即売レジ」はその名の通りレジアプリ。アカウント等、登録をすることなく使えます。

結構古参のアプリですが、意外とあなどれないんですよ。まだ使えます。

キャッシュレス決済を導入している場合は専用のアプリがありますのでそちらの方がおすすめ。

現金中心だったり、イベント前の売上想定を考えたいとき・数や売り上げの把握のみで使い方におすすめです。

スマホでも使えますが、個人的にはタブレットを推奨(やはり操作画面が大きい方が楽)。

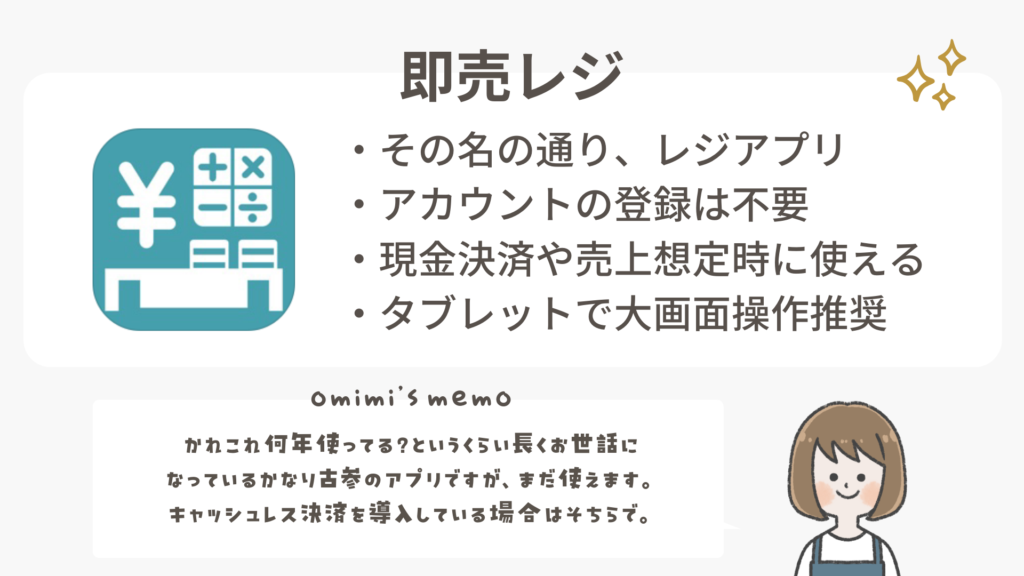

使い方はとても簡単!

「アイテム管理」で販売予定のアイテムを登録。

次に「販売開始」を押します。

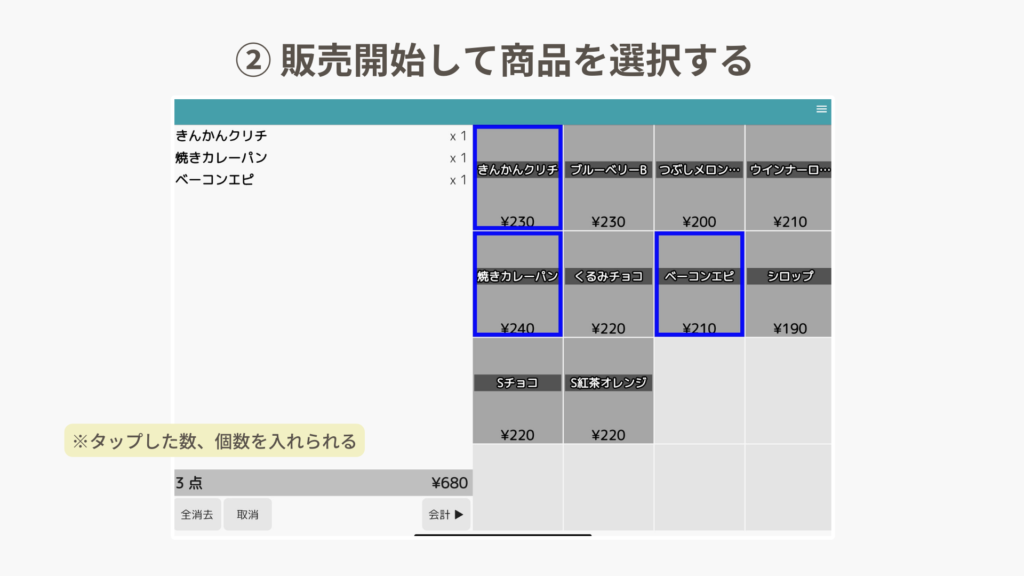

販売開始するとこのような画面になり、タップした数だけ個数を選択できます。

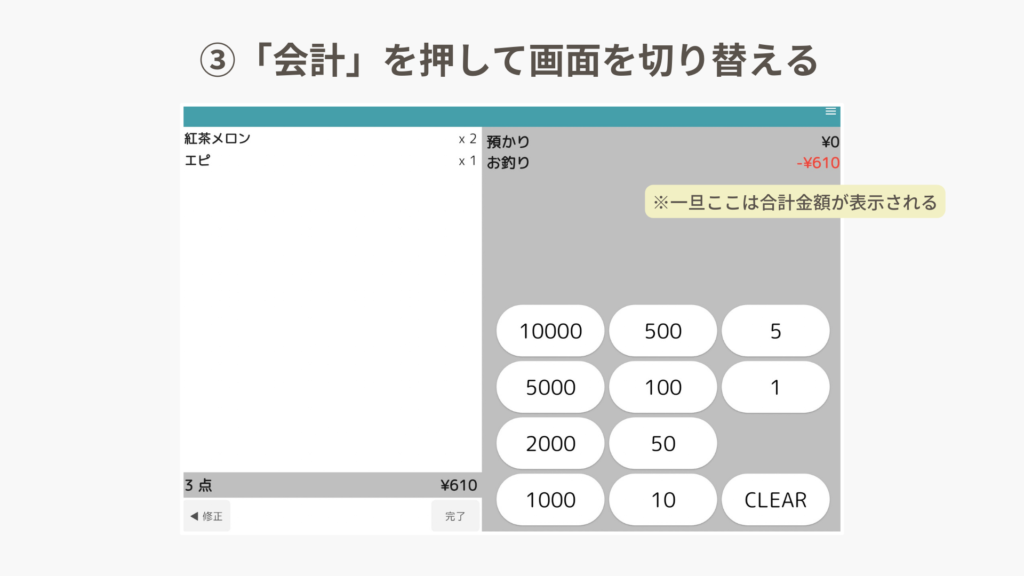

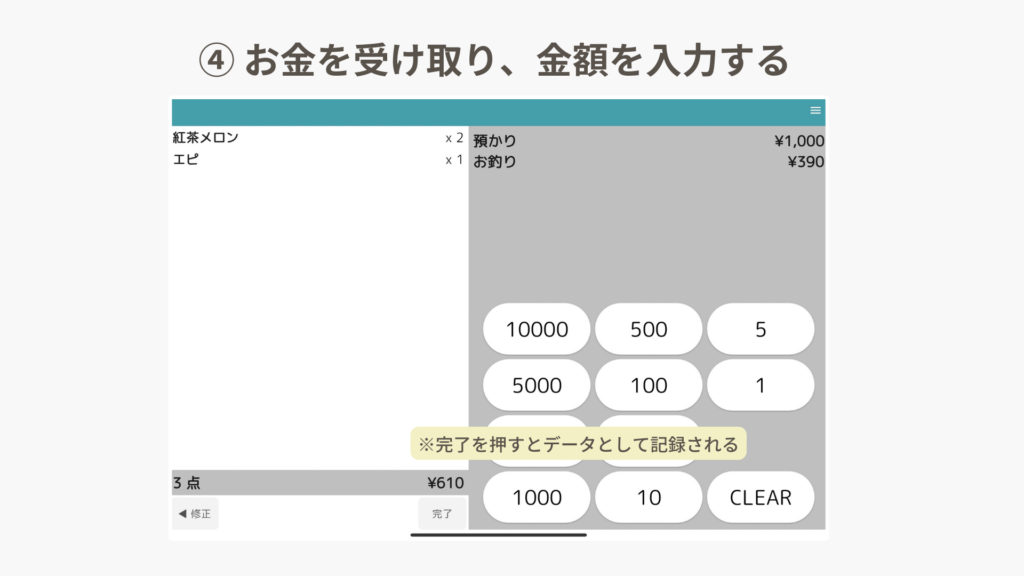

商品登録ができたら「会計」を押すとこんな画面に。

例えばこの会計で1000円預かった場合は「1000」と押します。するとお釣りが表示されます(実際にお金のやり取りがある場合はここで行います)。

「完了」を押すとデータとして記録。

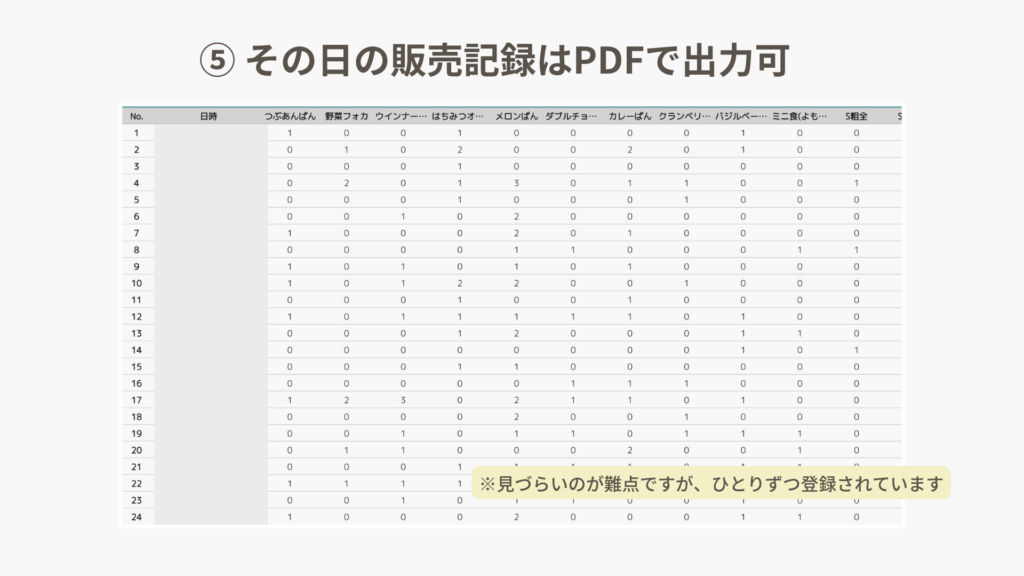

すべての販売が終了するとPDFとして集計を出力できます。

これだけです。ほら、簡単でしょ?

パンの数と合計額だけ知りたいなーというときに大活躍。

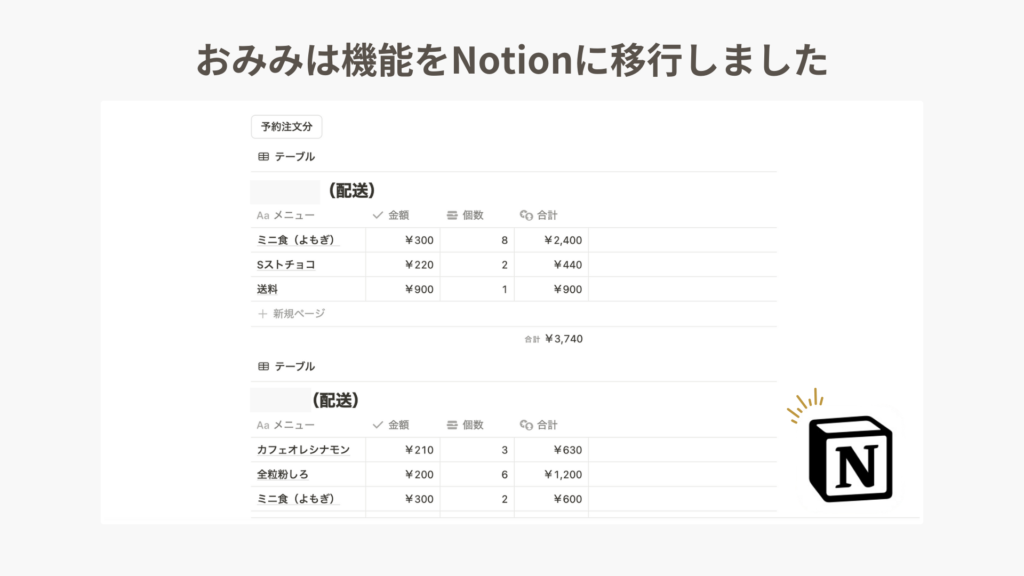

ただ最近はその機能をNotionに移行していますので、わたし個人としてはまもなく役目を終えるかもしれません。

その場でサクッと会計したいとかはまだまだ現役で使えます。

iPrint Label

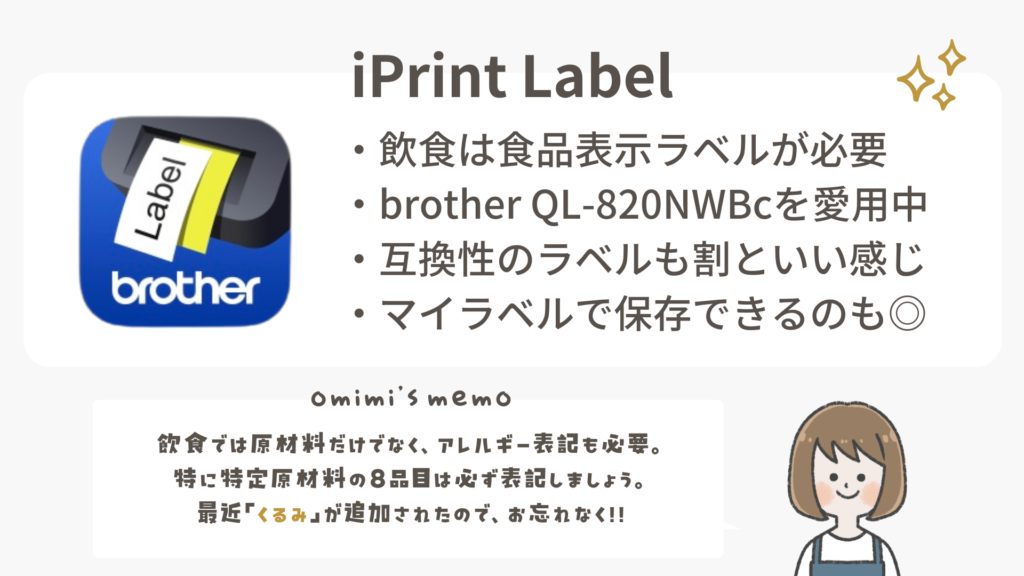

パンは飲食系となりますので、販売する際は”食品表示ラベル”が必要になります。

ラベルについてはいくつか記事を更新しているので、そちらも合わせてご覧ください。

普段はbrotherのラベルプリンターを使っています。

こちら、感熱ラベルのため水に強い。

互換性のテープも販売されており、一度導入すればかなり長く使える道具です。

で、ラベルを出すために必要になるのがこのアプリ。

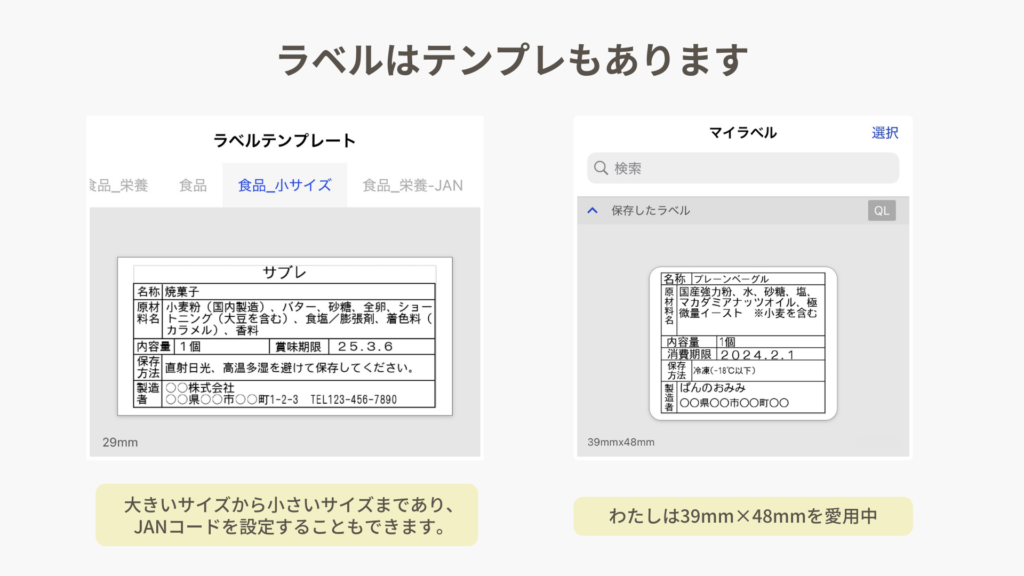

こんな感じでテンプレがあります。

食品ラベルもあるので、わたしはこの中から48mm×39mmのものを愛用中。「マイラベル」として保存も可能です。

必要な情報を入れて、あとは印刷すればオッケー。

食品表示ではアレルギー品目についても記載が必須になりますので、知っておきましょう。

PayPay for Business

キャッシュレス決済でPayPayを導入すると必要になるアプリ。……なんですが、実は決済の時には使う場面がありません。

あくまで売上の把握やアカウント管理で使うことが多いですね。

PayPayの決済はQRコード決済。お客さんにQRコードを読み取ってもらい、金額入力もお客さんになります。

流れとしてはこんな感じです。

お店側がやることは「決済が完了したかの確認」のみ。これはメールが届きますので、スマホを見れば済みます。

その前に合計金額を伝える必要がありますね。このときに使いたいのが最初に紹介した「即売レジ」。

なおSTORESレジなどの決済を使っている場合はPayPayを「現金」としてカウントすることになります(単体で使う場合)。その部分はお気をつけください。

そして一点、注意事項があります。

SquareやエアペイもPayPay決済できますが、これはその決済会社の契約。

実はPayPayは無関係なんです。なのでPayPayを単独契約している場合のPayPay決済は必ず「QRコード」で完結させましょう。

便利だからと他のキャッシュレス決済でやってしまうと、手数料が本来2%いかないところを3.25%取られてしまいます。

確かにサクッと終わらせるには一元化していた方がいいですが、チリも積もれば山となる。PayPayは単独で使いましょう。

あと、もうひとつあるのですがPayPayのアプリでの個人間送金。

あれは一応”個人間”となっていますので、基本的にはお店として使わない方がいいかなと。

例えば仲のいい友だちとかであれば暗黙のなんちゃらでいいかもしれませんが、原則は個人間のやり取りとなります。

PayPayのオンライン決済は店舗がある場合のみ導入が可能とのこと。

そうなるとやはり個人間送金が…と思ったりするのですが、そこはしっかり線引きをするようにしましょう。

次に紹介するキャッシュレス決済のオンライン決済や請求書決済であれば、オンライン上でのやり取りができます。

諸々個人の判断にはなりますが、一応お伝えしておきますね。

STORESレジ

クレジットカードやタッチなどの決済は、キャッシュレス決済会社と契約をします。

キャッシュレス決済、まだどうにも苦手だなという方はこちらの記事で概要を確認してみてください。

普段現金決済派でほとんど使ったことのない方は一旦ご自身で使った上での導入をオススメします。

最近はネット銀行だとキャッシュカードとデビットカードが一緒になって送られてくることもあります。どうにもカード決済に抵抗がある場合はデビットカードから使ってみるのはいかがでしょうか?

キャッシュレス決済を導入する際、店舗がない場合は以下の3社から選ぶことになります。

総合力なら「Square」、シンプルさなら「STORESレジ」がオススメです。

この中ならどれを選んでもそんなに難しくはありません。

わたしはSTORESレジを利用しているため、キャッシュレス決済はこのアプリを使います。

充電さえ切らさなければそんなに難しくはありません。

最近はこれまではカード決済だったものが、タッチ決済やQRコード決済も対応してきています。導入しておいて損はないはずです。

ちなみにですが、「請求書決済」というサービスが個人的なイチオシ。いわゆるオンライン決済ができる機能です。

こちらはLINE公式アカウントなどで、カード決済を行いたいときに使えます。

わたしは現在LINE公式アカウントからの注文が増えているので請求書決済、めっちゃ使います。

先ほどお伝えしましたが、PayPayは店舗がないとオンライン決済ができないためです。

あと個人間送金も微妙なのでここは正々堂々カード決済のみで統一しています。

手渡しの場合も先にお会計を終わらせることもでき、実は最近請求書決済の方が使っていたりもします。

LINE公式アカウント

LINE公式アカウントはこれまで何本か記事を更新しました。

結局、やっぱり便利です。

ちいさなパン屋としては月額利用料はそれなりにお高め。

でも……悔しいけど便利です。

別アカウントにはなりますが、電子書籍の特典配布でも使ってます。アドレスがあれば複数アカウントを持てるのもいいですよね。

唯一残念なのが「月額料金がかかること」。

月に200通以上一斉に送信したい場合、月額5500円(税込)でかかります。

しかも月の途中に契約しても日割りはしてくれません。ケチw

LINE公式アカウントの使い方は大きく分けて3通り。

- 一斉メッセージ配信で案内

- キーワードを入れて自動返信

- 個別での連絡ツールとして

そもそもフォロワーが200人超えていたら必ず料金が発生してきます。ここだけが辛い。

ただLINEの開封率はメルマガより高いです。

Instagramなどで案内をしても流れていく中、LINEは比較的生活に密着しているため、その部分まで加味するとやはり外せないツールです。

ショップカードも作れるし、クーポンなども作れます。

こちらも導入して損はないアプリです。

言わずと知れたSNS:Instagram。

他にもSNSはありますが、”パンを買う層”で考えると、Instagramが一歩抜きん出た感じがあります。

イベントの案内にもまだまだ使われているので、パン屋を運営するならぜひお店用に準備しましょう。

最近ではリールも流行ってますね。個人的にはYouTubeでキャパを超えているのでやる気はありませんがw、流行りに乗ってみるのも楽しいかもしれません。

アカウントを作るならプロフィールも少しこだわってみましょう。

キャッチコピーやアイコンなどはお店の顔にもなります。

ご自身のお店の雰囲気が伝わるように発信をしていくと売り上げに伝わってきます。

意識してみてくださいね。

note

これまでホームページは別のサービスを使っていましたが、少し前まではnoteをホームページ代わりにしていました。

なぜ過去形なのかというと、最近はCraftというサービスで案内ページを作っているから(こちらはまた別途記事を作りますね)。

ここではnoteをホームページ代わりにするメリットをお伝えします。

まず、ホームページを一から立ち上げると結構大変。

その点noteでは見た目はどのユーザーもほぼ変わりません。

正確にはホームページにはならないのですが、いくつか案内用のページを作るととても楽になります。

例えばわたしならリットリンクから飛べるリンクをnoteに設定。案内ごとにページを作っておくことでリットリンクもごちゃつかないし、ブログのようなUIだから見る側も苦ではありません。

拡散力や操作性も合格点。

アメブロに比べて広告がないのもスッキリしている理由ですね。

しかも複業として記事を有料化することもできる。つまりマネタイズできちゃうんです。

自分のレシピを販売したい!という方もいらっしゃるかと思います。

そんな方には有料noteだったり、マガジンなどもオススメ。

電子書籍の特典解説もnoteを使っているので、気になれば特典を受け取ってみてください。こんな感じなんだ〜くらいなら分かると思います。

ホームページといえばかっちりしているものを想像します。

たしかにアレもかっこいい。

でもわたしは”ちいさく、ゆるく”はたらいているからこそ、身近な感じでも全然いいなーと思うんです。

今後ホームページもどきについてはnote、Craft、Notionと解説記事を有料noteで販売予定です。

合わせてリットリンクについても、ちょっとしたアイコンを配布しつつ有料noteで出していきます。

実際に読んでみて、買ってみて使えそうだったらぜひご自身でも使ってみてください。

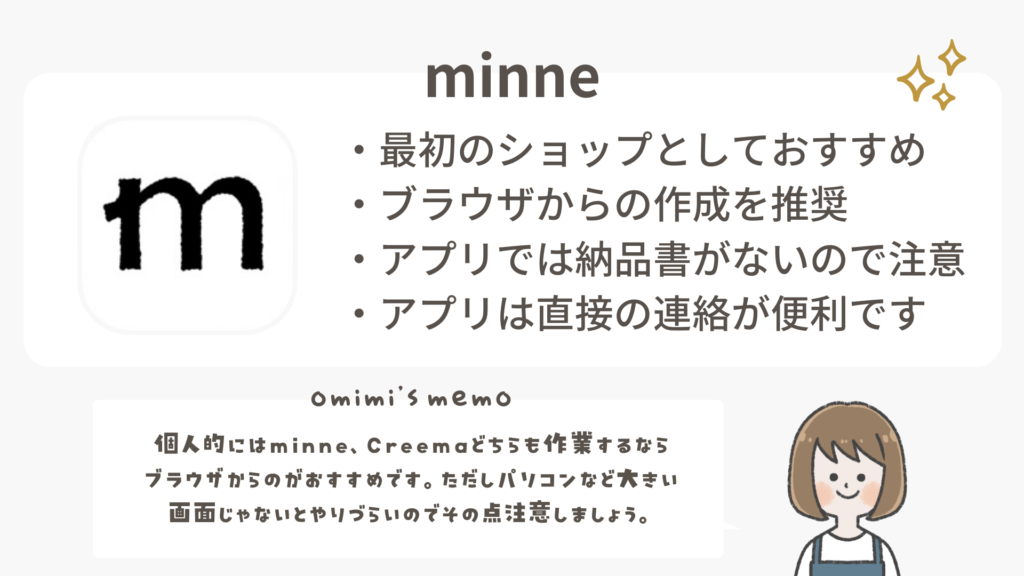

minne

ここから2つはネットショップのアプリ。

minneでネットショップを作ったら、ぜひダウンロードしてもらいたいアプリがこちらです。

できれば先にブラウザでアカウントを作成しておくとサクッとスタートできるかなと思います。

お客さん側もアプリで購入される方もいれば、ブラウザから購入される方もいるので、どちらも触っておくといいかなと思います。

ひとつ欠点があるとすれば、アプリでは納品書などの印刷はできません。

もし印刷する場合はブラウザ(ネット)からログインをして印刷してください。

個人的にはminneも次に出てくるCreemaも納品書と商品登録・入れ替えはブラウザから行う方が楽かなと思います。

アプリはお客さんとの連絡手段でめっちゃ使えますのでぜひ入れておきましょう。

立ち上げについてはこちらをご覧ください。

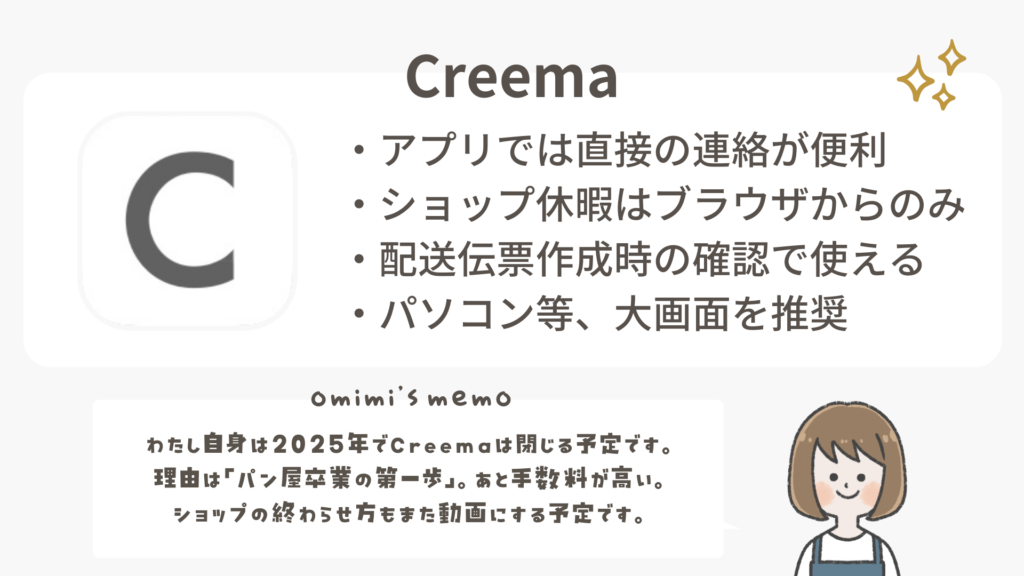

Creema

Creemaのアプリもminneと同じく、ネットショップの操作ができます。

ブラウザからしかできない機能の中に「ショップ休暇」というものがあります。

長期でお休みをする場合は、ブラウザから操作するようにしてください。

Creemaはなぜか納品書にお客さんの電話番号が表示されません。そのため配送伝票を作るときにはアプリで電話番号を確認して作業をしています。

スマホでサクサクっと作業できるので、Creemaをはじめたらぜひ入れておきましょう。

わたし自身は2025年でCreemaでの販売は終了予定。……なんですが、しばらくお客さんに案内できるよう2026年の夏頃まではアカウントを持っておこうと思います。

ネットショップの終わらせ方も今後記事にする予定です。

複数のショップを持つことは全然あり。

続けていくうちに主力がわかってきます。

主力を把握し、できたら次は自分のショップへ誘導。

こうして少しずつ一元化していこうかなと計画中。

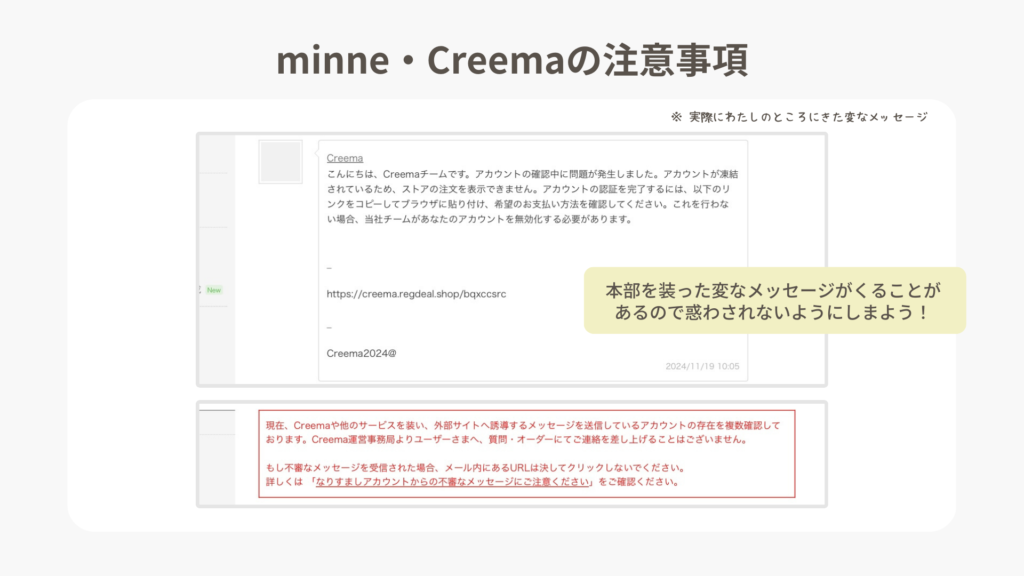

あ、そうだ。

ここでminne、Creemaに共通する注意点をお伝えしておきます。

最近、変なメッセージが届くことが増えているようです。

管理画面内で注意喚起もされていますが、実際にわたしのところにもあたかも公式が出しているような変な案内がサービス内のメッセージとして届きました。

見抜くポイントはアカウントのアイコン…なんですが、minneではアイコンすらも公式っぽいものが使われていました。

注意喚起のメールでも言われていますが、運営事務局が質問・オーダーで連絡することはないとのこと。つまりこれはいわゆる”不審なメッセージ”。

悪い人たちもだんだん巧妙化していますので、自分の身は自分で守るようにしましょう。

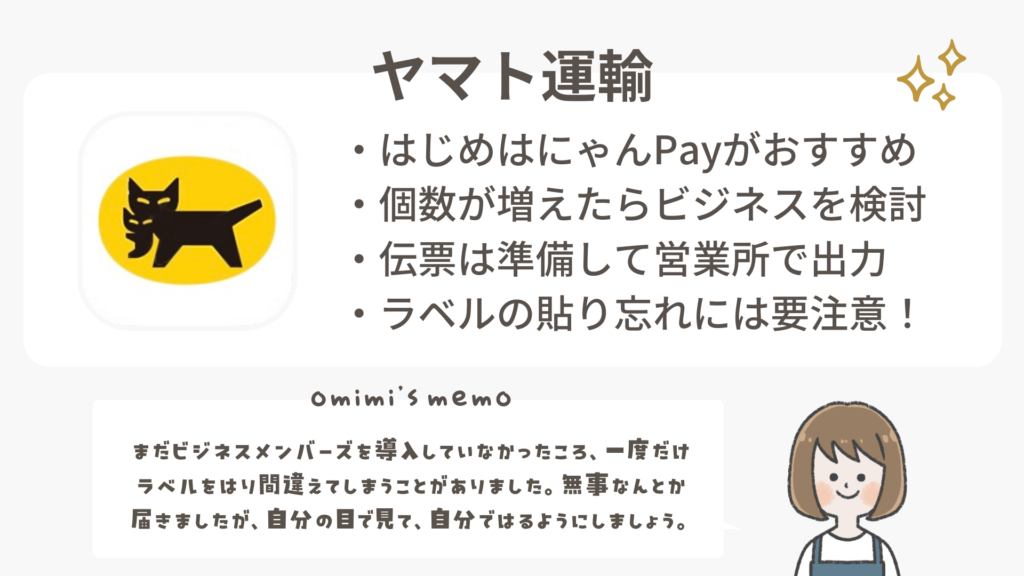

ヤマト運輸

ヤマト運輸のアプリは商品の発送時に利用します。

配送についても過去に記事にしています。

ネットショップをはじめて、商品を発送するときに最初に考えるのが「配送について」かと思いますが、はじめからビジネスメンバーズ会員だと割引が期待できません。

ある程度の個数を継続的に発送できるようになるまでは、ヤマト運輸のアプリから配送伝票を登録してがオススメです。

アプリから伝票が出てくるわけではなく、登録した情報を営業所でQRコードとして出力し、発送伝票を出すという流れになります。

注意点は営業所で「ラベルを貼る際に貼り間違えないこと」。

実は1回だけ間違えたことがあります。

このとき一瞬わたしが物を取りに抜けており、スタッフさんが善意で貼り付けてくれたのですが、人のせいになってしまうことを避けるためにもラベルは自分の責任で貼り付けるようにしましょう。

幸いにもお客さんが快く対応してくださり、無事翌日にそれぞれの商品は届きました。

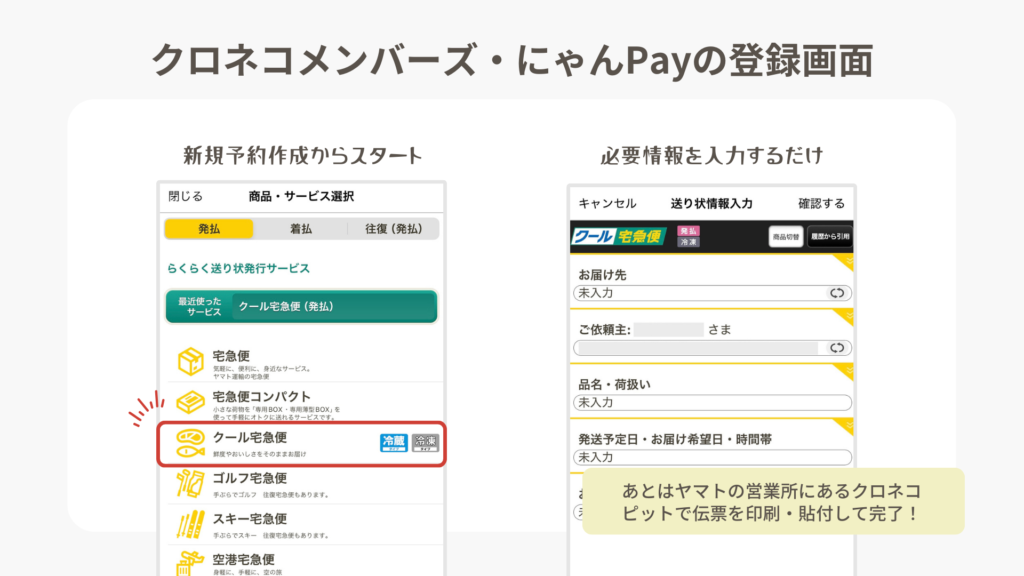

アプリの登録画面はこんな感じです。

クール宅急便を選択し、「冷凍」を選びます。

あとは情報を登録して、確認するだけ。

配送ミスを防ぐための対策も記事にしていますのでご覧ください。

今回のまとめ

今回はわたしが”パン屋運営”でよく使っているアプリを10個ご紹介しました。

もりもりでしたね!

すでに使っているアプリもあれば、初めて知ったアプリもあったかもしれません。

個人的には気に入ったアプリはそれに代わるものが現れるまでは使い続けるタイプ。

新しいサービスが出たからといってすぐ食いつくわけでもないし、こだわりがあるわけでもありません。

無理なく使えるものがあればぜひ取り入れてみてください。

次回は「画像・ツール編」。

こちらは生活に密着しているものも含まれますのでぜひまずは日々の暮らしの中で使ってみてください。